Mi experiencia como au pair en Estados Unidos

Descubre cómo fue mi experiencia como au pair en Estados Unidos y mis pensamientos más honestos sobre el programa.

Au pair viene del francés y significa “a la par” o “igual a”. Se trata de un intercambio cultural en el que viajas a Estados Unidos por un año o máximo dos y vives con una familia americana mientras cuidas de sus hijos como si fueras un miembro más de su familia, de ahí el significado de la palabra.

Es importante aclarar que no es de mi interés hacerle publicidad a ninguna agencia, por lo que no daré nombres ni de la agencia en Colombia ni de la de los Estados Unidos. De igual forma, hablaré del programa en términos generales y desde mi experiencia.

Beneficios que recibe una au pair

Estos son los beneficios generales de una au pair en Estados Unidos:

- 10 horas máximo de trabajo por día y no más de 45 horas por semana con un 1.5 días libres a la semana y un fin de semana libre completo al mes.

- 10 días de vacaciones pagadas al año.

- Responsabilidades sólo relacionadas con el cuidado infantil.

- Una habitación propia.

- Pago semanal mínimo de US $195.75 (hay una agencia que ofrece US $215). Puedes acordar con la host family (familia anfitriona) una compensación mayor.

- Hasta US $500 destinados a estudios de educación superior.

Requisitos para ser au pair

Para ser au pair tienes que cumplir ciertos requisitos:

- Tener entre 18 y 26 años.

- Ser soltero(a) y no tener hijos.

- Tener buena salud.

- Tener licencia de conducir.

- Tener un nivel de inglés conversacional.

- Estar estudiando o trabajando al momento de aplicar.

- Tener determinadas horas de experiencia demostrable en el cuidado infantil: el número de horas es variable por agencia. Hay agencias que te exigen además cierta cantidad de horas con niños menores de 2 años y trabajando en instituciones infantiles.

Mi proceso hasta convertirme en au pair

Yo conocí del programa por dos compañeras de la universidad que tuvieron la experiencia. Nunca antes había contemplado la idea de convertirme en au pair. En ese entonces, trabajaba como psicóloga en el área de la salud, pero estaba en búsqueda activa de becas para estudiar una maestría en el exterior y contaba con un nivel de inglés intermedio. Una de estas dos compañeras me contó de su experiencia y me habló del programa. Me animó la idea de mejorar mi inglés, ahorrar y vivir en otro país.

Mi proceso duró alrededor de un año. En Colombia, contraté a una agencia que se encargaba de guiarte en todo el proceso hasta que viajaras a Estados Unidos, la agencia cobró alrededor de COP $3.000.000. Me gustó trabajar con ellos: fueron muy organizados y atentos en cada etapa del proceso. Además, antes de firmar el contrato, me hicieron una encuesta para determinar si mi perfil encajaba con lo requerido para ser au pair o si se podía mejorar.

La agencia me asesoró en todo el proceso de la creación del perfil para la página de la agencia en Estados Unidos con la que tenían alianza. Me daban retroalimentación constante de mi perfil que constaba de un formulario extenso, que además incluía fotos mías con niños, un video de presentación. Incluso la misma agencia me realizó una entrevista en inglés antes de aprobar mi perfil.

En este formulario también debía adjuntar mi licencia de conducción (costó algo más de COP $1.000.000), un certificado médico (dentro del costo de la agencia) y el pasaporte (alrededor de COP $200.000). Una vez me aprobaron y activaron el perfil, empecé a entrevistarme con familias hasta hacer match (emparejar) con una y firmar el contrato.

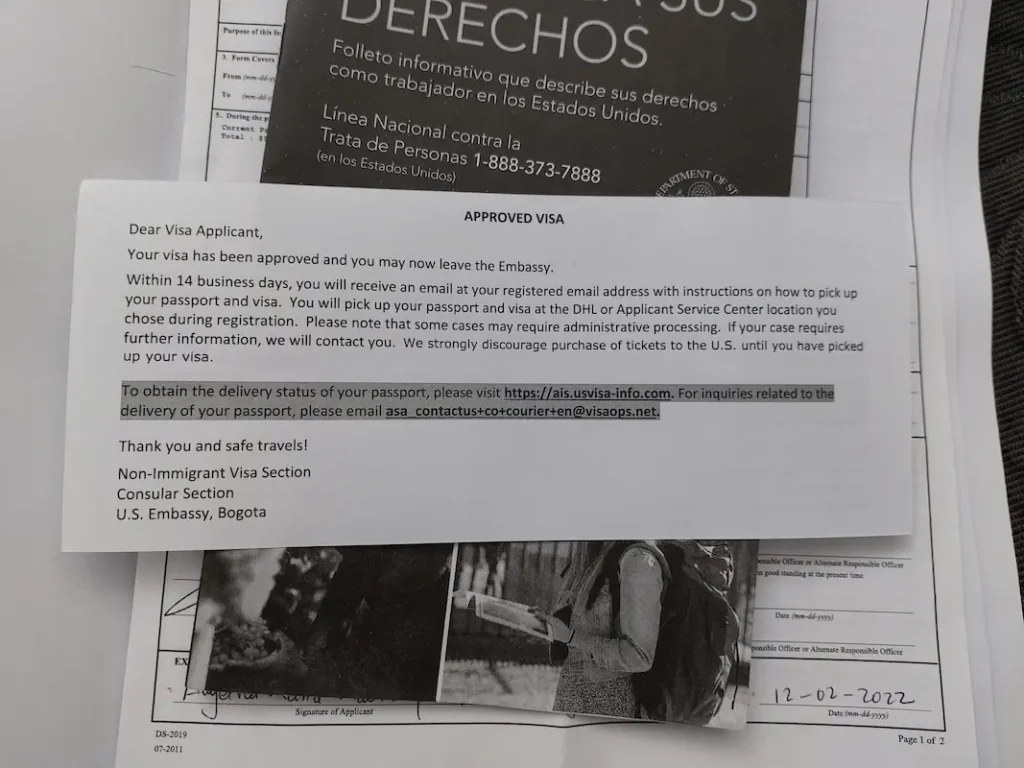

Una vez firmado el contrato, empezó el proceso del visado ante la embajada. La cita tuvo un costo aproximado de COP $700.000. Una vez agendada, viajé a Bogotá por un par de días que significó comprar tiquetes, pagar hospedaje y alimentación. El primer día en Bogotá tuve la cita para la toma de los biométricos y el día siguiente fue la cita en la embajada.

Mi cita fue a las 7 a.m. Llevaba una carpeta con todos los papeles que me podían pedir y había ensayado algunas respuestas en inglés. Recuerdo que me atendió un hombre con rasgos asiáticos. Le di un papel y mientras los revisaba me preguntó los nombres de mi familia anfitriona y su dirección, me preguntó mi ocupación en Colombia y si conocía mis derechos (antes de la cita de la embajada tienes que firmar un documento donde consta que conoces tus derechos como trabajadora temporal en Estados Unidos: William Wilburforce Act pamphlet).

Al sol de hoy no me acuerdo si me habló en inglés o en español, creo que fue en ambos idiomas, porque reconocí que tenía un acento bastante marcado. Luego me dijo: “Visa aprobada” y me dio un papelito. En un cubículo anterior me habían dado un volante, y él los señaló y me dijo: “Léelos, esos son tus derechos”.

Después de eso empezó mi preparación para el viaje. Yo me volví a hacer chequeos médicos, odontológicos, fui al optómetra por una nueva fórmula para lentes… fueron muchos gastos, pero recibí gran apoyo de parte de mi familia y amigos. La agencia en Colombia siguió guiándome en el proceso, gestionó la expedición de la licencia de conducir internacional que llegó directamente a la casa de la familia anfitriona y además, tuve que hacer un entrenamiento virtual (por la pandemia no pude hacérselo presencial en new york).

Viajé a Florida a finales de enero de 2023. Me tocó usar tapabocas en el trayecto, pero ya en ese entonces retomábamos un poco más la normalidad.

Adaptarse a otro país: más difícil de lo que parece

Recuerdo que, en el trayecto hacia Florida, con cada vuelo me sentía más lejos de casa. Al llegar al aeropuerto, mi host mom me recibió con un cartel hecho por los niños dándome la bienvenida. Era un gesto lindo, pero yo solo sentía agotamiento y alivio por haber llegado… a donde fuera que estuviera.

Los primeros días fueron especialmente duros. Me sentía como una niña pequeña dejada en su primer día de colegio, sin saber cuándo su mamá vendría a buscarla. Lloraba cada vez que intentaba hablar. Sí, tenía 25 años, era profesional y psicóloga, pero eso no me salvó del duelo emocional de vivir en otro país. Solo quería encerrarme en mi habitación.

En el entrenamiento nos hablaron de las fases del choque cultural: luna de miel, crisis, recuperación y adaptación. Pero para mí fue al revés: empecé con una mezcla de crisis y recuperación, y luego fui entrando lentamente en esa fase dulce entre luna de miel y adaptación. Empecé a establecer pequeñas metas para sentir que avanzaba: firmé el contrato con la editorial, lo cual me mantuvo motivada; me inscribí a un curso virtual de inglés con mis primeros créditos; y organicé mi habitación, que fue la más cómoda que tuve en toda la experiencia: baño privado, escritorio, tina, televisión y hasta una salida independiente. Esa habitación se convirtió en mi espacio seguro en medio de tanto cambio. Además, encontré una iglesia católica cerca; no estaba tan lejos como para no poder encontrar a Dios.

Hacia la mitad del primer año, empecé a pensar en extender el programa con otra familia. Podía quedarme 6, 9 o 12 meses más. Elegí quedarme un año adicional y entrevisté a muchas familias, lo que además de ayudarme a practicar mi inglés, me dio una visión más amplia del programa y de lo que realmente buscan las host families.

Finalmente, hice match con una familia en Michigan. Quería conocer otro estado, enriquecer mi experiencia. Pero el segundo año fue más retador. A diferencia de Florida, Michigan tenía un clima muy frío y nublado, para alguien acostumbrada al sol, fue un cambio duro; incluso llegué a enfermarme, y por primera vez en mi vida, me sangró la nariz por el frío. Además, la nueva familia era muy distinta en edad, estilo de vida, cultura y condición económica.

Aunque logré adaptarme, lo cierto es que nunca me sentí completamente cómoda en ninguna de las dos familias. Por muy acogedores que fueran, seguía viviendo en la casa de otros, en un país ajeno y hablando un idioma que no era el mío. Además, vives en tu lugar de trabajo; no sé si sea posible sentirse plenamente “en casa” en ese contexto.

Metas personales vs. resultados

Yo quería mejorar mi inglés, ahorrar dinero y conocer la cultura americana. Con respecto al inglés, mejoró un montón, hice el TOEFL en octubre y obtuve un puntaje de 88. Ser au pair también fue una inversión, pude ponerme al día financieramente y como fui bastante ahorradora pude acomodarme. Y finalmente, conocí bastante bien la cultura americana; extender el programa con otra familia fue de gran ayuda.

También adquirí cosas que no esperaba. Maduré un poco más y aprendí a lidiar con la soledad. En Colombia, incluso encerrada en mi habitación, los sonidos del barrio me hacían sentir acompañada; en EE. UU., el silencio era tan profundo que a veces dolía. Además, publiqué Crónicas del Reino Oscuro, patiné sobre hielo, fui a un concierto de Mark Ambor, esquié…

Yo considero que aproveché mi experiencia, aunque Dios sabe que no lo habría terminado sin Él. Esto se debió también a mi juicio y mi valentía para expresar lo que sentía y lo que me molestaba y por supuesto, a hacer bien mi trabajo. Amé a esos niños y los llevaré por siempre en mi corazón, aprendí mucho de ellos y quise darles lo mejor de mí.

Durante dos años de mi vida fui au pair y eso deja huellas. Abrazo todos los momentos dulces y amargos que viví en esta experiencia porque sin ellos no sería quien soy ahora.

¿Estás pensando en ser au pair? ¿Ya viviste la experiencia? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría leerte. También puedes contactarme si tienes una pregunta más específica sobre el programa.

También te puede interesar

Ser au pair en Estados Unidos: expectativas vs. realidad